Entre La Lauvie, Mareuil et Salignac, un héritage rural veille encore, tissé de vieilles pierres, de sentiers oubliés et d’échos discrets que la brise du soir murmure aux âmes attentives.

Au cœur des paysages doux du Quercy, la vallée de Mareuil forme depuis des siècles un territoire discret mais intensément habité autour du ruisseau du Tournefeuille. Dès la fin du Moyen Âge, autour de l’ancienne paroisse de Lamothe-Massaut, une mosaïque de masages, de moulins et de tènements compose un tissu humain dense et pérenne. C’est dans cette vallée que s’inscrit la mémoire profonde de la famille Guillendou, autrefois orthographiée Guilhaudou ou Guillando, présente sur ces terres depuis au moins 1482.

La première trace écrite apparaît cette année-là, lorsqu’un certain Robert Guilhaudou signe un acte d’emphytéose au lieu-dit del Fayas, sous la seigneurie de Pons Ebrard et Jean de Salignac. À travers les siècles suivants, les Guillendou s’affirment : laboureurs, prêtres, praticiens ou propriétaires, ils incarnent une lignée sans titres de noblesse, mais pleinement insérée dans la vie locale, traversant le temps comme un fil discret et solide tendu entre les générations.

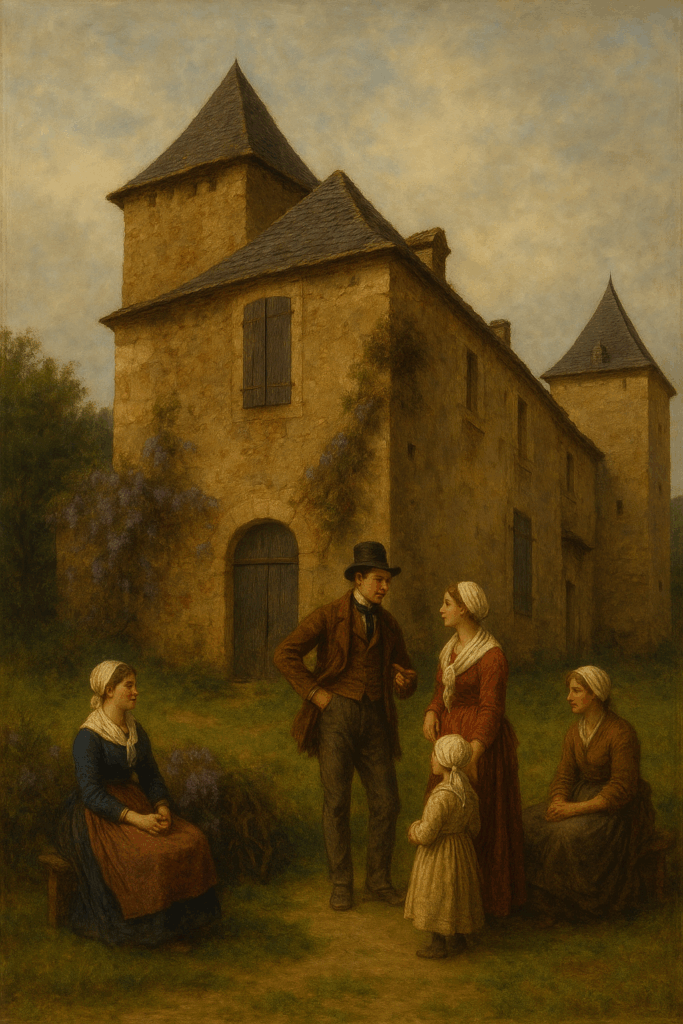

Au XVIIᵉ siècle, une lignée de cette famille stabilise son implantation à La Lauvie, ensemble agricole structuré autour d’une maison forte existant très certainement depuis le XVe siècle (meurtrières). Pierre Guillendou, né vers 1670, y exerce la fonction de praticien (celui qui pratique la médecine ou celui qui connaît le Droit / notaire), transmettant à son fils Arnaud Guillendou une position de bourgeois respecté. Avec Géraud Guillendou, qui épouse Marguerite Garrigue, l’ancrage familial se renforce. Leur fils Pierre perpétue l’œuvre de ses ancêtres, aux côtés de son épouse Marie Vergne, donnant naissance à Julie et Bertrand.

Julie Guillendou, née en 1794, incarne par sa longévité et sa constance l’âme silencieuse de La Lauvie. Restée célibataire et sans enfants, elle veille toute sa vie sur le domaine familial, épaulée par sa belle-sœur Marie Florentin, épouse de son frère Bertrand. Présente jusqu’à l’extrême fin du XIXᵉ siècle, elles deviennent les dernières gardiennes d’une mémoire rurale forgée dans l’endurance et la discrétion.

Bertrand Guilhendou, né en 1802, grandit dans un contexte de mutations agricoles profondes. Héritier d’une tradition paysanne éclairée, il modernise l’exploitation familiale, diversifie les cultures, introduit la pomme de terre, le maïs et les vignes prunelas sur les pentes du Pech des Combes Noires. Il fait forger fièrement ses initiales à l’entrée principale, affirmant ainsi son lien intime au domaine. À cette époque, La Lauvie est un domaine vivant, structuré autour d’une quinzaine de métayers, domestiques et servants.

De son union avec Marie Florentin naît Bertrand (décédé à ses 10 ans d’une fièvre) et vers 1833 Marguerite Amélie Guilhendou. Bertrand, déjà propriétaire exploitant, voit sa fille grandir sous les chênes et les champs de froment, suivant les premiers élans d’une modernisation rurale encore hésitante.

Lorsque Marguerite Amélie atteint l’âge adulte, elle épouse Victor Antoine Lile Pouzol, né en 1823, issu d’une famille notable originaire de Cazoules ((Victor Lile Pouzols) (Victor Antoine de Pouzols de Lile) Notaire, membre du conseil général de la Dordogne, maire de Salignac). Le lien entre les deux familles reste mystérieux.

De leur union naît en 1856 Jeanne Marie Victoire Marguerite Lile Pouzols, à Salignac-Eyvigues. À sa naissance, Bertrand est un grand-père d’environ 54 ans, Marguerite Amélie une jeune mère de 23 ans, et Victor Antoine un père de 33 ans. Jeanne porte en elle désormais l’héritage croisé de deux lignages locaux, dont les racines s’ancrent dans la terre et la discrétion.

En 1908, alors âgée d’une cinquantaine d’années, Jeanne assiste comme témoin au mariage de Maxime Louis Sermadiras et de Marguerite Pauline Gillette Labbé de Jagny, célébré à Siorac-en-Périgord. Jeanne était la mère adoptive de Marguerite Pauline, qui deviendra la grand-mère de Patrick Sermadiras de Pouzols de Lile, lié aux célèbres jardins d’Eyrignac.

Le 24 novembre 1923, un événement notable scelle l’identité de Jeanne.

Par jugement du tribunal civil de Sarlat, il est décidé que son nom patronymique sera officiellement modifié : Mademoiselle Lile Pouzols devient Jeanne Marie Victoire Marguerite de Pouzols de Lile.

Pourquoi ce changement de nom ?

À l’époque révolutionnaire, de nombreuses familles rurales ayant des particules (telles que « de », « du », « d' ») avaient renoncé à les utiliser, parfois par contrainte politique (sous peine d’être assimilées à la noblesse), parfois par pragmatisme.

Victor Antoine Lile Pouzol avait ainsi perdu l’usage public de ses particules.

Jeanne, en 1923, dans une France désormais stabilisée et républicaine, fait valoir ses droits d’usage ancien et rétablit l’orthographe complète et historique de son patronyme.

Ce geste discret témoigne d’une volonté de continuité, de respect des filiations, et d’un attachement à l’héritage rural et familial.

Jeanne, d’une mère Guilhendou, s’éteindra en 1929, à Salignac-Eyvigues, à l’âge de 73 ans, gardant jusqu’à son dernier souffle la mémoire de ses aïeux et de leur enracinement dans les terres du Quercy.